张爨轠(zhānɡcuànléi)爵士鼓电子鼓定音鼓学术理论研究系列文章之15:话说鼓手律动感的培养 文/张爨轠

张爨轠重要文章之 话说鼓手律动感的培养

文/ 张爨轠

律动、律动感是鼓手使用频率极高的词汇,经常听到一些鼓手在评论中说某位鼓手律动感强或者律动感不好等话题,那么什么是律动感呢?律动感的培养有哪些具体措施呢?律动感的科学成因到底是什么呢?本文将对这些问题进行简单的解析。 一、律动、律动感的概念 在音乐、舞蹈等领域,律动、律动感是常被大家挂在嘴边的普通词汇,但却很少有人去深入研究过它的真正含义。律动、律动感顾名思义指的是规律的动感,突出规律与动的双向意思,并且从相互结合的状态来表现规律性运动的基本动态,是一种处于与静止相对(反)的活动状态。词典中对于律动的解释也很简单:有节奏地跳动;有规律地运动。如心脏在律动,天体律动不已等例句。而为什么我们习惯把律动与律动感放在一起来讲呢?因为律动的状态产生的外在形态很明显,表现出来的东西更符合我们的语言使用习惯,也更形象、更生动,所以大家把律动感作为律动的习惯性替代讲法是很容易理解的。那么从律动的对象来讲呢,可以指人身体的律动,如舞蹈就是一种身体的律动,它就是按照一定的动作规律在运动,它也是通过肢体语言来完成规律性运动的画面性状态,这里尤其突出了律动的视觉核心要素。而对音乐中的律动来讲呢,它不仅仅包括与舞蹈相同的视觉画面上的运动状态,更主要的在于听觉上的核心要素,也就是说,音乐的律动其实就是声音与动作的运动相结合的规律性特征而已。因此音乐与舞蹈的律动都是离不开人这个对象主体的,它与律动的其他对象如上面讲的天体等律动也是可以一样的去进行理解的。 而音乐的律动还可以进一步详细理解为节拍之间、节奏之间、乐音之间、旋律之间、和声之间、曲式结构之间等等微观与宏观的不同状态。如节拍的律动必须具备强弱之分;节奏的律动必须具备轻重之分;乐音的律动必须具备高低之分;旋律的律动必须具备线条之分;和声的律动必须具备变化之分;曲式的律动必须具备逗句段章之分等等主要体现依据。并且可以看出,音乐中的律动可小可大;可细可繁;可长可短;可保守可夸张;可安静可动感;有着丰富的特质与内涵。取决于作曲家、演奏家对音乐作品的深入理解与个性化诠释。因而出现大家经常看到的不同水平、不同风格的演奏家在表现音乐作品时会有完全不同的律动感。 二、鼓手律动感的培养 前面对于律动、律动感的解释可以让大家明白大致的含义,为什么要排开鼓手的视觉来单独谈呢?原因就在于律动、律动感对于所有音乐家来讲都是相通的,如果只从鼓手技术技巧的角度来看律动、律动感的理解的话,就显得太片面化。必须把这个问题放在所有音乐的视觉来看才是科学的。所以有鼓手说,打鼓多年了,好像对于这个律动的问题还是表现不好,但又找不到原因,难道只能在鼓的技术里去才能找到呢?答案很显然,鼓手律动感的培养一定要跳出单一性训练的误区,建议鼓手掌握更多相关的钢琴、作曲、指挥等基础再来理解就会容易很多。具体来讲,鼓手律动感的培养有以下几个重要的途径。 1.打鼓的歌唱性是鼓手律动感培养的核心途径之一 鼓手在演奏音乐作品的过程中,除了要掌握好基本的技术技巧之外,要把演奏的律动感体现出歌唱性的优美表现。歌唱性是指演奏(唱)者对音乐情感的抒发要表现得流畅自然、声情并茂,具有明确的音乐句段、呼吸界定,并通过技术技巧的展现达到声音形象化、生动化、符合听觉上的“唱”的审美特点。大家讲的抑扬顿挫 、娓娓道来、铿锵有力、字字珠玑等词汇就是体现对歌唱性最好的理解。鼓手要获得歌唱性的打鼓律动感,那么就需要从音乐整体的把握上去分析,用技术去体现情感、融入情感。当然也需要在对鼓声部技术技巧的掌握控制本身上去下功夫。如大家都知道在训练鼓手节奏稳定性、节拍强弱均衡性等方面都可以辅助如节拍器、电鼓上的双手力度平衡测试功能等手段去解决。但这个过程是单一的打鼓的训练过程,很难让鼓手在这种机械的训练模式中投入感情,也就不容易让鼓手体会到律动感与音乐配合之间的一种重要关系与体现。因此鼓手在培养自己的音乐律动感的过程中,一定不要局限、拘泥于单一的模式或练习状态,要在思想意识上明白这需要从音乐全局的高度出发才会找到更好的切入点。比如在分析音乐作品过程中利用“唱”的特点去感受其他声部的表现,借鉴其他乐手或歌手、作曲家对音乐作品的理解方式与经验,就会更多的贴进音乐的本质,从而更进一步找到律动表现的理解依据。 2.打鼓的舞蹈性是鼓手律动感培养的又一核心途径 用最简单的描述这样来讲,如果鼓手打鼓有让人想跳舞的感觉那么这也就是一个表明鼓手律动感强的基本评判标准。也许鼓手们都会赞同这个最简单的评判标准,说明打鼓的舞蹈性是值得深入去研究的。在一些黑人的说唱音乐类型中,黑人天生的节奏感与舞蹈才能有机的融为一体,让人一听就会激起身体的律动,会不由自主的跟随音乐有节律的跳动,在这个过程中,舞蹈性不仅仅是鼓手律动感的完美体现,更是这种音乐风格整体的律动体现,他们是不可分割的整体。当然这里不仅仅是指鼓手打鼓时的肢体语言具有舞蹈性特点,更多的是指由鼓手通过演奏对节奏与音乐整体配合中的律动表现来体现其舞蹈性。通过这一例子说明音乐的律动与舞蹈的律动有时是不可分割的一种综合体现,至少对于这类音乐来讲是最为显著的。 从另一个角度来讲,对于一般的抒情音乐类作品要让鼓手打出舞蹈性的律动的确不太容易,但这可以说是一种非常重要的训练思路,尤其是一些充满激情的现代音乐作品,鼓手比较容易获得舞蹈性的律动感受,并通过这种强有力的律动感传递给听众,使听众也能深刻体会、感受到鼓手的律动理解。 3.打鼓的指挥性也是鼓手律动感培养的核心途径之一 鼓手在演奏过程中,如果没有很强的驾驭与掌控乐队全局的意识或能力,就很难体现鼓手的乐队角色,就会失去指挥性的主导地位。也就是说,鼓手从指挥的角度,宏观的把握乐队中不同乐器等声部的角色定位就可以很好的理解其含义。大家知道乐队的指挥在舞台上演出的过程看起来并不复杂,因为从视觉上讲,指挥的作用就是调整、协调、指令不同声部的乐手(歌手)进行统一有序的演奏过程,而指挥背后付出的东西却往往是所有演奏(唱)家所达不到的。演奏(唱)家往往只在自己声部做文章,指挥家却是在所有声部做文章,也就是讲,指挥家了解一切声部的实质性内容,如配器中不同乐器角色、功能、表现性能等核心内容,他掌握了音乐全局的概貌,所以他能统率众人,合理指令各个声部成员应该怎样表现、驾驭音乐,并能塑造出他想要的音乐形象与声音效果,从而达到指挥的统率作用目的。 上面讲这么多的意图就是要让鼓手明白作为节奏性乐器的表现力是有限的,相对单调枯燥的,但如果鼓手能具备像指挥家一样的音乐素养,能够有能力与水平去分析把握音乐全局,知道音乐的每一个细节该如何处理,那么对于音乐律动感的把握就找到了最全面的依据。所以,鼓手要从音乐全局的角度而不是单一的角度去看待律动感的问题才是科学的。平时大家常见的单一性鼓声部训练只是初级训练 阶段的惯用办法,达不到全面了解、掌握音乐律动成因的目的。 同时,指挥的肢体语言、表情神态都是传递音乐律动最全面的诠释,鼓手也一样,鼓手的肢体语言、表情神态也是最直接的律动体现,有经验的行业高行一看鼓手在舞台演奏中的举手投足大体也知道他的音乐律动感如何就是这个道理。 三、建立鼓手律动感的科学成因 鼓手律动感的培养与建立并非一朝一夕的事,它甚至可以说是贯穿始终的事情。小到具体的某个节奏训练,大到复杂的乐队片断演绎等都离不开对律动感的研究与深入体会。而有时也可以这样来看待这个问题,鼓手律动感的体现其实也是对音乐感觉、领悟力的体现,他没有统一标尺可以去效仿,也因人而异,就像世界上没有完全相同的两张心电图谱波形线条一样,它是属于个性化尤其显著的音乐构成要素。而我们却可以通过世界上那些著名的爵士鼓大师的演奏看到其超强的音乐律动感背后的规律性体现,尽管这也是个难以用语言表达清楚的复杂问题,但是多多少少对于鼓手来讲,对律动感的听辨还是很容易的。所以也有鼓手这样讲,音乐不是拿来研究的,而是拿来感受的,当然这句话讲得肯定不准确,但却很适合对律动的理解。也因此从科学的角度看,律动感的成因除了正确的训练措施以外,还有鼓手天生禀赋条件是至关重要的。就像大家知道的世界上不同国家不同民族的人,有些人群天生具有超强的音乐律动感,有些人群却并非如此,也许跟人类不同种族的基因类型也有直接的关系吧。 以上简单分析了鼓手律动感培养的相关问题,从理论的角度客观的进行了梳理,涉及到的角度也许还很不全面,还有待于进一步深入探索。不过,这些方向上的提示也许会带给大家更多的理解空间。

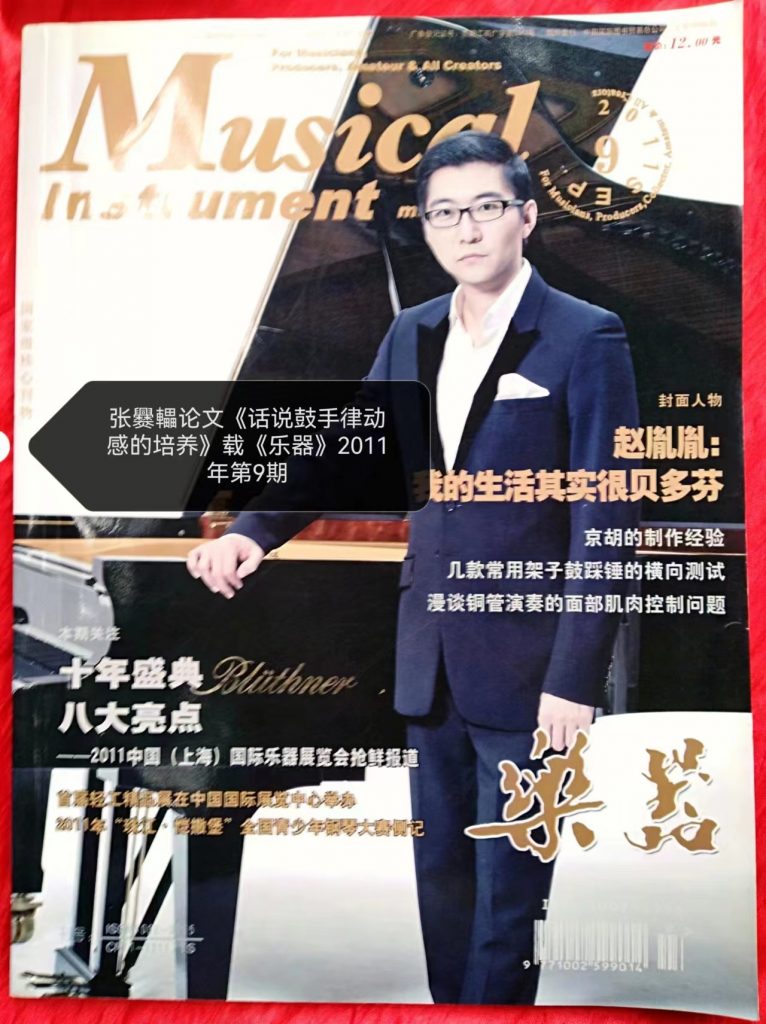

本文原载《乐器》2011年第9期以及张爨轠著中国戏剧出版社出版《爵士鼓教育》一书