张爨轠(zhānɡcuànléi)爵士鼓电子鼓定音鼓学术理论研究系列文章之16:爵士鼓演奏中的肢体语言 文/张爨轠

张爨轠重要文章之 爵士鼓演奏中的肢体语言

文/张爨轠

肢体语言作为爵士鼓演奏中极为重要的表演内容与表现方式,在对加强音乐形象的塑造、突出音乐情感的表达、渲染音乐表演的气氛、增强视听结合的舞台效果、增进观众对音乐作品的理解、拉进演奏者与观众之间的互动、沟通、交流距离等方面都具有不可或缺的作用与意义。作为音乐表演的核心训练环节之一,肢体语言不仅仅是演奏者内心情感与外在表现的自然流露与传递体现,更是其在理解音乐作品文化内涵、时代背景、个性风格特色与充分表现演奏者个人舞台艺术风采的典型手段。通过演奏者对肢体语言的把握掌控与自然体现,客观真实的反映出演奏者对舞台表演艺术审美的取向与判断,结合其演奏技术技巧的准确驾驭,全方位、淋漓尽致的体现出音乐舞台表演的精彩魅力。

一、肢体语言在爵士鼓演奏中的特殊性

特殊性是不同于其他乐器表演中肢体语言的普遍性特征,是在所有音乐表演专业门类以及舞蹈、影视、话剧等舞台表演门类中都具有独树一帜的属于爵士鼓演奏最具个性化的固有特征。尽管肢体语言的广泛研究已经渗透到所有舞台表演门类、运动专业门类、心理学专业门类以及日常生活中等诸多领域,并且我们能够在众多相关的文献资料中找到很多的参考借鉴思路,但对于爵士鼓演奏中肢体语言的特殊性特点仍然具有与众不同的研究思路。

1.爵士鼓是全世界充分运用四肢演奏最为典型的乐器 爵士鼓的演奏必须运用四肢的协调控制,在演奏过程中演奏者必须要掌握到身体与四肢控制的平衡与协调,是一种包括身体、四肢、腰背、头颈、肩膀、手腕、手指头、脚踝、脚掌、脚尖以及全身各个部位的演奏与运动状态,演奏者几乎要充分调动身体的每一个部位才能达到有效放松并控制自如的演奏状态。在持续动态的演奏过程中,涉及到音乐演奏技术技巧的科学掌控、生理运动的科学掌控、艺术表演的科学掌控以及综合性的身心结合的驾驭能力,是一种极为复杂的运动过程。同时,爵士鼓的演奏还包括细微的如表情、眼神、神态、呼吸、气息运用等相对静态的运动,是全世界最能充分运用四肢,最能体现肢体语言表达方式的一门特殊乐器。鉴于这种特有的肢体语言代表性乐器,如何能充分自如的发挥其固有特点也是演奏者必须要去深入研究的重要课题。

2.爵士鼓演奏中肢体语言的特殊性 由于爵士鼓属于敲击、碰击类打击乐器,演奏者在演奏的过程中必须利用身体与四肢的用力去完成每一个音符的诠释,客观上要求演奏者必须懂得一些基本的发音与用力之间的物理原理,懂得施力与受力、反作用力、功率消耗、肌肉控制、骨骼控制、肌肉耗氧与耐力、肌肉紧张与放松、肌肉劳损原因、大脑指令与动作传递以及乐器制作材质、结构、工艺、声学特性与音色、音量、音高、音质之间的关系与演奏调整,只有建立在这个科学、理性的基础上才能充分发挥出肢体语言在爵士鼓演奏中的重要体现。

二、肢体语言在爵士鼓演奏中的程式化训练

所谓程式化训练就是指按照一定的套路,遵循一定的科学模式进行的动作训练,能在训练过程中有规律可循、有方向可走。但绝对不是一成不变的机械化硬性规定,僵化的框架教条的束缚性训练过程。

1.动静结合是爵士鼓演奏中肢体语言训练的指导思路 动静结合是爵士鼓演奏中肢体语言训练的指导思路,动静是肢体语言表现的一种层次、力度、起伏、对比,是构成塑造音乐形象必不可少的基本要素。通过动静结合的肢体语言设定、安排、分析、落实来充分表达演奏者对于音乐作品的情绪把握,表现符合音乐作品形象的内在与外在统一的处理方式。同时更是建立在演奏者分析音乐作品段落层次结构、高潮处理以及情感表达的基本体现。演奏者要善于从音乐作品的内在分析中客观、准确无误的去表达相应的肢体语言表现,避免盲目的没有处理依据的肢体语言设计或随意的不经思考的表现方式。

2.视听结合是爵士鼓演奏中肢体语言训练的指导思路 音乐是听觉的艺术,如果从听觉上感受到音乐表达的主题或情感与表演视觉上有着极大的反差就会形成视听的脱节或不协调,只有当视听统一结合,达到自然的舞台表演审美效果时才能获得视听享受的美感。如当演奏者在表现奔放、激情的音乐作品时,势必要配合大气,洒脱的肢体语言;当表现疯狂、咆哮的另类金属音乐作品时,定会配合夸张、高强度的肢体语言;当表现温婉、抒情的音乐作品时,就会配合柔和、优雅的肢体语言;当表现愤慨、歇斯底里的音乐作品时,肯定得配合用力、暴发性的肢体语言;当表现严谨、艺术性强的音乐作品时,就得配合出精炼、考究的肢体语言等等。这些都是程式化训练的框架性指导思路。

三、肢体语言在爵士鼓演奏中的个性化体现

个性化当然是指个人所具有的独特的、不拘一格的甚至另类的不同于大众化的特征,这也正是体现不同演奏者风格特色、个性化理解最鲜明的特点,更是难能可贵的,能充分体现演奏者思想与艺术水平的最好特质。因而个性化的肢体语言在爵士鼓演奏中往往可以起到独具魅力的作用,给观众留下难以磨灭的深刻印象。

1.超越大众化理解的肢体语言 像前面所阐述的肢体语言在爵士鼓演奏中的特殊性与程式化训练都属于普遍性的大众化理解方式,演奏者如果对这些规律性的大致内容都没有搞清楚的话是谈不上超越大众化的理解的。往往只有当演奏者对技艺的认识与掌握达到一定水平程度以后,才有可能发挥出真正称得上个性化的理解与演奏体现。肢体语言的个性化在爵士鼓演奏中会因人而异,因水平而异,因不同演奏者性格而异,是演奏者所特有的或特别善长的一种表现象征。像日本著名鼓手神保彰在演奏表演时就具有一种独特的肢体语言表达魅力,他在肩臂运动中起伏伸缩的特点以及带着灿烂笑容,既放松又理智的表情就给大家留下了深刻的印象。这种肢体语言不仅仅与他演奏技术技巧的娴熟完美息息相关,更是他个人对音乐演奏的独特理解的诠释及个人风格的独特标签。

2.不同国家、地域文化背景演奏者的个性化肢体语言体现 总体来讲,不同国家、地域文化背景演奏者的个性化肢体语言体现各不相同,主要原因取决于演奏者所处环境与其自身文化审美的价值取向的差异所造成。像欧美国家的很多著名鼓手在演奏过程中大多以夸张、震撼的肢体语言感染大众,亚洲国家的鼓手则显然没有那样放得开,而国内的鼓手大多只能停留在学习、模仿发达国家鼓手的演奏表演上,很少有突出个性化特点的对肢体语言有着独特展现的演奏者出现。这一点应该学习我们中国传统的民族打击乐演奏中对肢体语言的成熟套路与丰富经验,其在世界打击乐的舞台上都具有独特的艺术表演魅力。

四、结语 肢体语言在爵士鼓演奏中的合理运用与掌控是每一位鼓手都会面对的技能,也是颇受争议的一大问题。我们经常看到一些鼓手在表演中盲目的模仿国外的某些大师演奏的外在形态,有时会在尚未弄清楚问题实质的情况下反而造成画虎不成反类犬。鼓手只有通过科学的训练,深入的学习研究才能获得更多的正确认识,需要背后强大的理论支撑才可能形成自己的独特理解。同时,也只有当肢体语言成为爵士鼓演奏中与音乐情感表达相吻合、相得益彰、形神兼备、互相衬托的前提下才能充分展现出其特有的舞台表演魅力,否则就会成为花架子,成为遭到大家唾弃的形式主义。

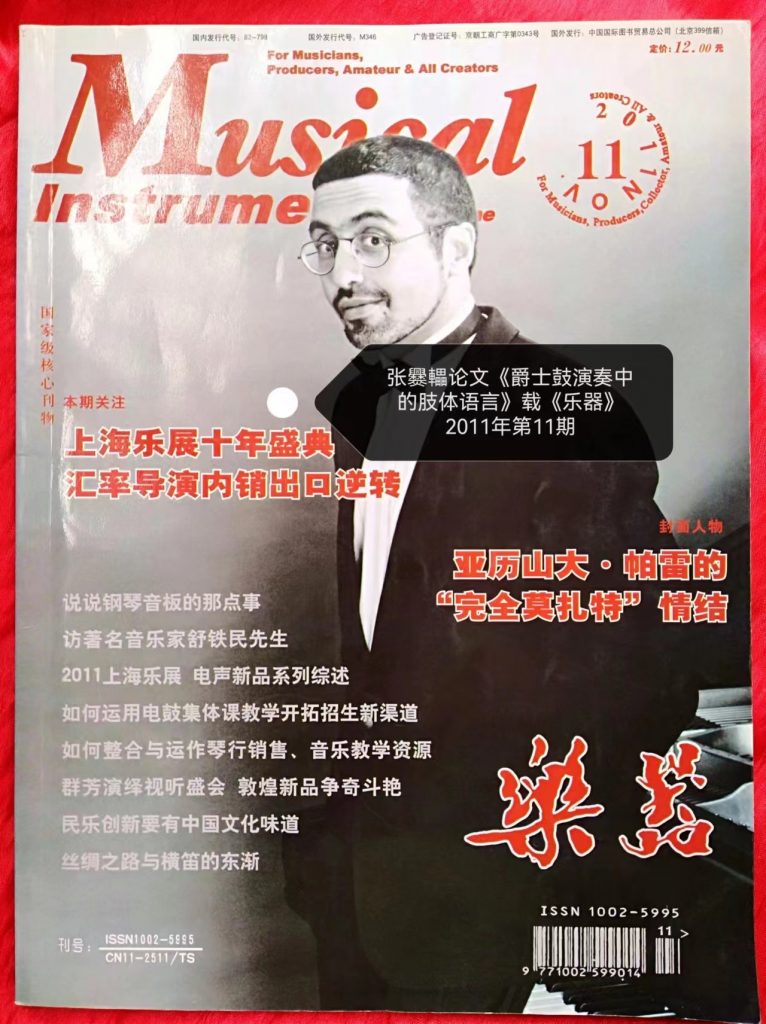

本文原载《乐器》2011年第11期与张爨轠著中国戏剧出版社出版《爵士鼓教育》一书